Заброшенные города и поселки

Заброшенные города всегда притягивают внимание путешественников, фотографов или просто людей, кому интересно посмотреть на жизнь, которая ушла из города. Самые известные примеры заброшенных мест — Чернобыль или Нефтегорск. Но таких мест в нашей стране гораздо больше. И сегодня я расскажу о 5 заброшенных городах и селах, куда можно еще добраться.

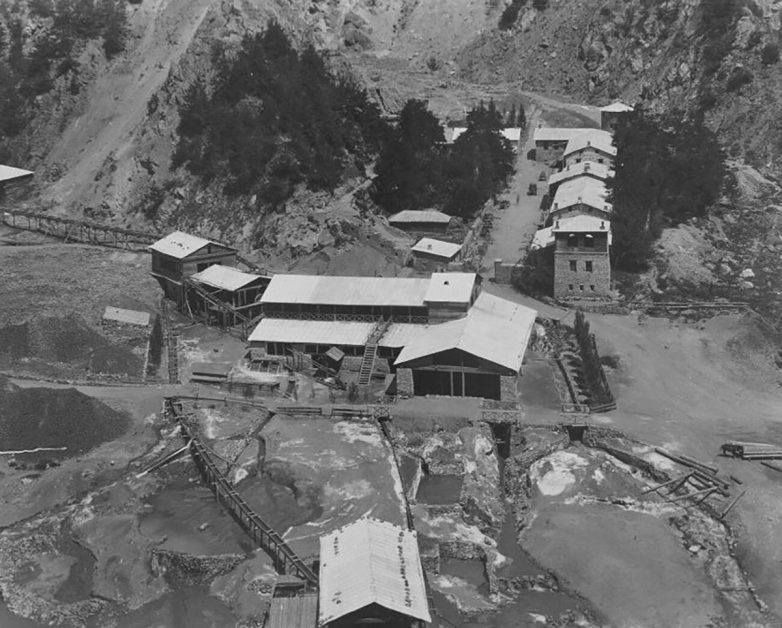

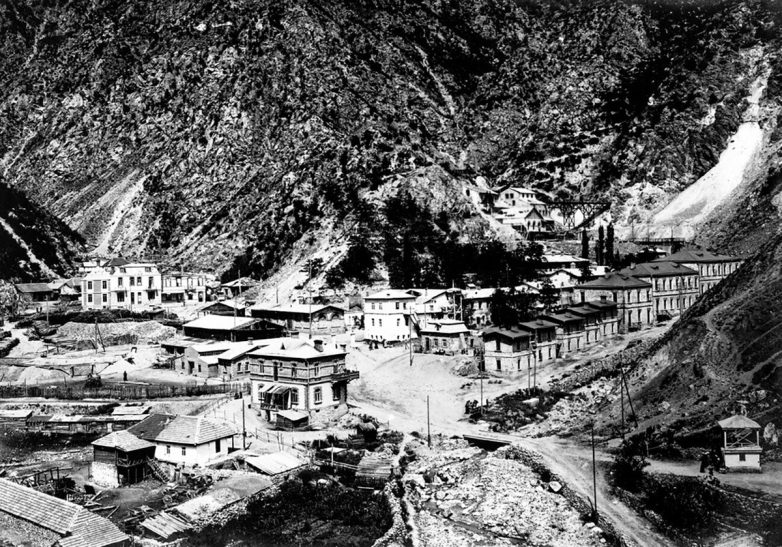

В советское время Садон стал промышленным гигантом Северной Осетии: рудники, обогатительные фабрики, инфраструктура. Население росло, строились дома, школы, клубы. По узкой долине каждый день гремели грузовики с рудой, и всё держалось на этом пульсе.

К началу 2000-х большая часть Садона была официально признана непригодной для жизни. Некоторые районы были снесены. Остались лишь отдельные кварталы, где до сих пор живут люди — в основном пожилые. Школа работает, магазин открыт, но это скорее тень былой жизни.

• руины старых шахт и фабрик, уходящих в склон горы;

• полуразрушенные жилые дома с открытыми комнатами и балконами;

• заросшие лестницы, ведущие в никуда;

• и потрясающий контраст — между руинами и величественными вершинами вокруг.

История его, как у многих северных городов, началась с ГУЛАГа: первые постройки — дело рук заключённых. Но уже в 50-х здесь появились пятиэтажки, школа, магазины, клуб, детский сад. Уголь шёл на местные ТЭЦ, давая тепло и свет всей округе.

Сегодня Кадыкчан — это уникальный «музей пустоты»: улицы, где остались уличные фонари, качели, школьные тетради и таблички на дверях. Место, где можно почувствовать, как выглядит заброшенное будущее.

Хальмер-Ю стал «дочкой» Воркуты — в него шли те, кто был готов работать в шахтах, строить северное будущее. Постепенно появились школы, дома, магазины, клуб, инфраструктура. Население достигало почти 5 тысяч человек. Несмотря на тяжёлый климат, здесь жили полноценной жизнью.

С 2005 года на месте бывшего посёлка стали проводить военные учения. Брошенные дома, школы и соцобъекты служили мишенями. После ударов от посёлка практически ничего не осталось — кроме остатков фундамента, разрушенных зданий и памятников.

В XIX веке это было процветающее поселение: пристань, церковь, ремесленники, лавки, оживлённая ярмарка. Жители занимались рыболовством, охотой, торговлей, деревообработкой. Село входило в состав Кирилловского уезда и долгое время сохраняло экономическое значение.

Сегодня в Чаронде — несколько жилых домов, где живут 2–3 человека. По другим данным, постоянных жителей нет, только рыбаки приезжают. В центр села ведут только тропы, да и те — сезонные. Всё остальное — это застывшее русское прошлое:

величественная Церковь Иоанна Златоуста XIX века с остатками фресок и колокольни, видная с воды,

каменные дома с резными наличниками,

остатки крепостного рва и вала,

старинное кладбище с крестами, полуутонувшими в мхах и осоке.

5. Назия (поселки у Назиевского предприятия), Ленинградская область

Сегодня о Назиевском торфопредприятии мало кто помнит. Но в советское время эта точка на карте была настоящим трудовым узлом — с рабочими посёлками, торфоразработками, узкоколейкой, клубами, школами и верой в светлое торфяное будущее.

Каждый из них имел свой график жизни, столовую, клуб, иногда школу или библиотеку. Люди жили рядом с болотом, добывали торф вручную, сушили, прессовали, грузили на платформы.

Связующим звеном была узкоколейная железная дорога. Она связывала участки добычи с перегрузочными пунктами, где торф переправляли на большие поезда. Узкоколейка была не просто транспортом — это была жизненная артерия: по ней возили не только торф, но и продукты, людей, инструменты. Дети ездили в школу, взрослые — в магазин или больницу.

К началу 2000-х от многих посёлков остались только названия на картах и полуразобранные строения в лесах. Некоторые дома были брошены, некоторые — отданы под дачи. Только старые насыпи, ржавые вагонетки в кустах и бетонные плиты среди мха напоминают: здесь когда-то кипела жизнь.

В районе станции Назия ещё можно найти руины торфяных посёлков, остатки рельсов, насыпи, кирпичные печи, котельные, заросшие фундаменты. Иногда — таблички с номерами домов, выброшенные на улицу книги, деревянные детские игрушки.

1. Садон, Северная Осетия

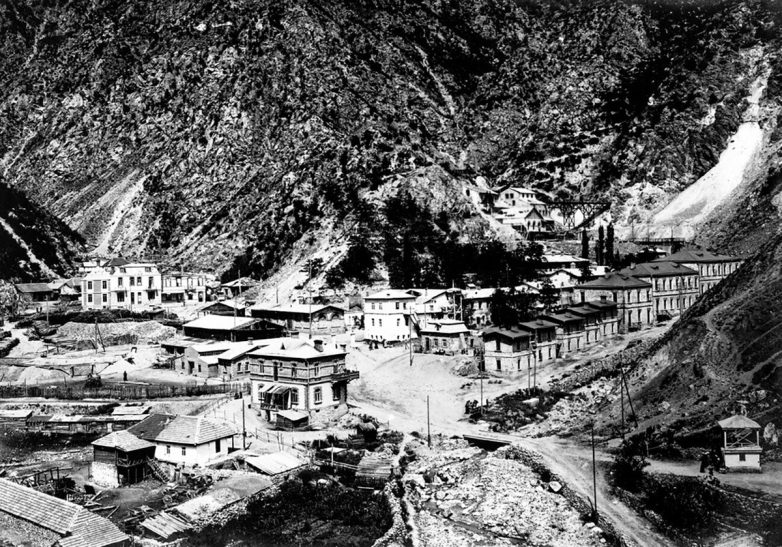

На первый взгляд, Садон кажется живым: дома, школа, несколько десятков жителей. Но стоит свернуть чуть в сторону — и ты оказываешься среди руин, заваленных шахт, провалившихся улиц и коридоров без крыш. Это не город-призрак, но и не город-живой. Садон — это город-призрак в процессе исчезновения.

Как всё начиналось

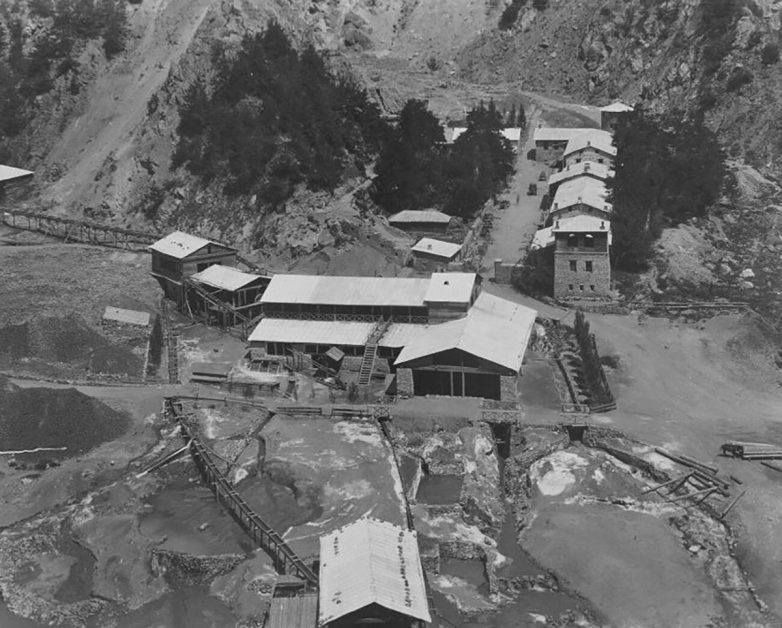

Садон был основан в 1855 году как посёлок при Садонских свинцово-цинковых рудниках. Эти рудники стали одними из важнейших на Кавказе. Сюда съезжались инженеры, рабочие, авантюристы. Французы и англичане строили предприятия, здесь же работали местные осетины и переселенцы.

В советское время Садон стал промышленным гигантом Северной Осетии: рудники, обогатительные фабрики, инфраструктура. Население росло, строились дома, школы, клубы. По узкой долине каждый день гремели грузовики с рудой, и всё держалось на этом пульсе.

Когда город пришел в упадок?

С конца 1980-х начались проблемы: рентабельность падала, оборудование устарело, экология ухудшалась. После распада СССР большая часть шахт была закрыта. Предприятия обанкротились, а люди начали уезжать. Но главной бедой Садона стала геология: массивы гор стали оседать, и начались оползни. Целые улицы провалились под землю. Дома трескались, их приходилось расселять.К началу 2000-х большая часть Садона была официально признана непригодной для жизни. Некоторые районы были снесены. Остались лишь отдельные кварталы, где до сих пор живут люди — в основном пожилые. Школа работает, магазин открыт, но это скорее тень былой жизни.

Что можно увидеть?

Садон — это уникальный ландшафт индустриального распада. Здесь сохранились:• руины старых шахт и фабрик, уходящих в склон горы;

• полуразрушенные жилые дома с открытыми комнатами и балконами;

• заросшие лестницы, ведущие в никуда;

• и потрясающий контраст — между руинами и величественными вершинами вокруг.

Как добраться?

На машине из Владикавказа через селение Даргавс — около 100 км по живописной, но сложной горной дороге.

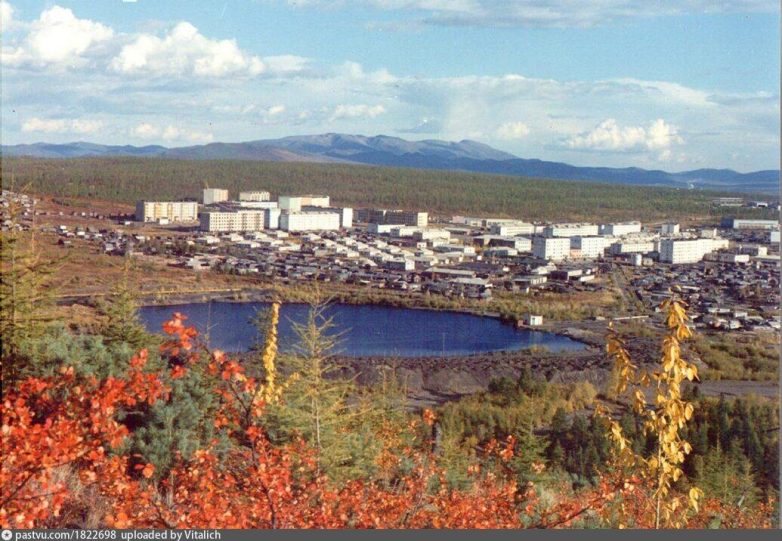

2. Кадыкчан, Магаданская область

Когда-то здесь шумели шахты, светились окна, дети катались на санках по снежным улицам. А сегодня — город-призрак с выбитыми окнами, книгами на полках заброшенной библиотеки и роялем в пустом клубе. Добро пожаловать в Кадыкчан — одно из самых атмосферных заброшенных мест на Колыме.

Как все начиналось?

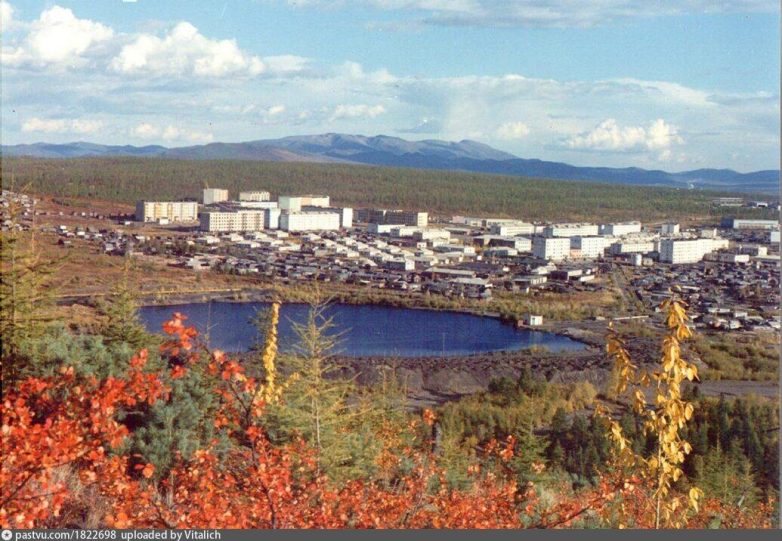

Город был официально признан рабочим посёлком 28 мая 1963 года — решение принималось на уровне Магаданского облисполкома в связи с экономическим ростом и перспективами развития. На фоне упадка соседней Аркагалы Кадыкчан стал новым угольным центром региона.История его, как у многих северных городов, началась с ГУЛАГа: первые постройки — дело рук заключённых. Но уже в 50-х здесь появились пятиэтажки, школа, магазины, клуб, детский сад. Уголь шёл на местные ТЭЦ, давая тепло и свет всей округе.

Когда город пришел в упадок?

Всё закончилось в 1990-х. Шахты закрылись, работы не стало. А в 1996 году произошла трагедия — на одной из шахт прогремел взрыв, унесший жизни шестерых человек. Власти решили: город нужно ликвидировать. Жителям выплатили компенсации, перевезли в другие регионы. Последний дом был отключён от электроснабжения в начале 2000-х.Сегодня Кадыкчан — это уникальный «музей пустоты»: улицы, где остались уличные фонари, качели, школьные тетради и таблички на дверях. Место, где можно почувствовать, как выглядит заброшенное будущее.

Как добраться?

Ближайшая точка — посёлок Мяунджа. Автобусы из Магадана ходят не каждый день, поэтому проще ехать на такси или личном транспорте. Последние 10 км — пешком или автостопом.

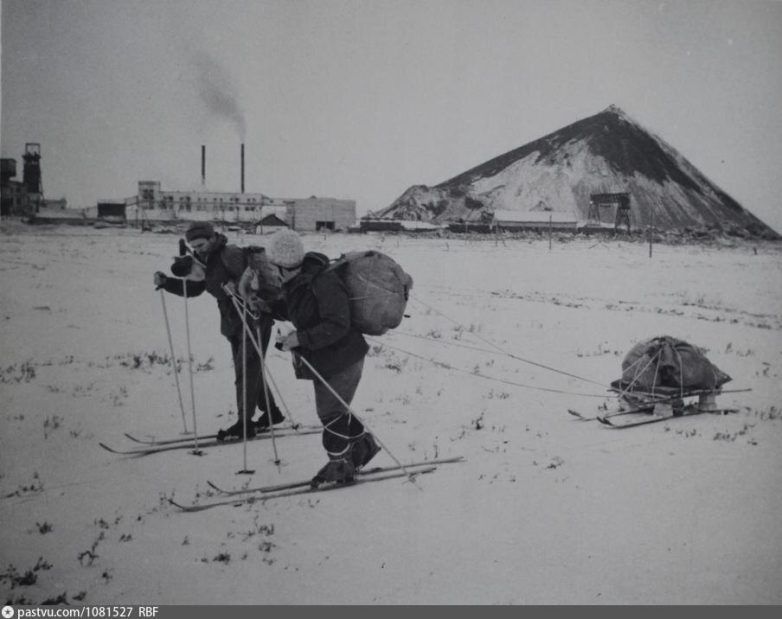

3. Хальмер-Ю, республика Коми

В переводе с языка ненцев Хальмер-Ю означает «река в долине смерти». Название страшное — и как будто пророческое, но обо всем по порядку.

Как все начиналось?

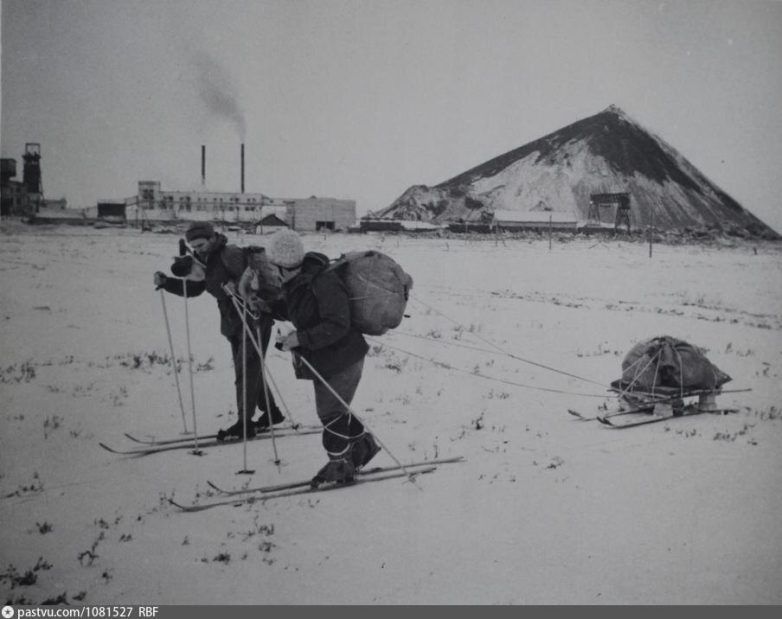

В 1942 году геологи открыли в этом месте богатые залежи угля (экспедиция была крайне сложной и с потерями, но об этом напишу в следующий раз). В следующем году здесь жило более 250 человек. В 1951 году в Хальмер-Ю началось строительство капитальной шахты, и через 6 лет она была введена в эксплуатацию.

Хальмер-Ю стал «дочкой» Воркуты — в него шли те, кто был готов работать в шахтах, строить северное будущее. Постепенно появились школы, дома, магазины, клуб, инфраструктура. Население достигало почти 5 тысяч человек. Несмотря на тяжёлый климат, здесь жили полноценной жизнью.

Когда поселение пришло в упадок?

Но в 90-х годах шахта стала нерентабельной. После развала СССР было принято решение закрыть предприятие, а заодно и сам посёлок. Жителям предложили переселиться в Воркуту. Последние семьи выехали в 1995 году. Энергоснабжение отключили.С 2005 года на месте бывшего посёлка стали проводить военные учения. Брошенные дома, школы и соцобъекты служили мишенями. После ударов от посёлка практически ничего не осталось — кроме остатков фундамента, разрушенных зданий и памятников.

Как добраться?

Хальмер-Ю находится в 70 км к северо-востоку от города Воркута. Сегодня туда можно попасть только на внедорожнике. График учений публикуется заранее на месяц вперед, и в эти дни город посещать нельзя, в остальные дни можно приехать. До Воркуты ходят поезда.

4. Чаронда, Вологодская область

На карте она ещё жива, но в реальности — это призрак села, затерянный в болотах Вологодской области. Чаронда — одна из последних точек человеческой жизни на берегу огромного и сурового озера Воже.

Как все начиналось?

Чаронда была основана в XVIII веке как торгово-военный пункт на северо-востоке Русского государства. Сюда приходили суда по озеру, вела дорога через болота, со временем село стало одним из опорных форпостов на границе с землями зырян. Здесь был острог, охранявший торговые пути. Чаронда входила в важную водную артерию между Вологдой, Архангельском и Сибирью.В XIX веке это было процветающее поселение: пристань, церковь, ремесленники, лавки, оживлённая ярмарка. Жители занимались рыболовством, охотой, торговлей, деревообработкой. Село входило в состав Кирилловского уезда и долгое время сохраняло экономическое значение.

Когда село пришло в упадок?

В XX веке с прокладкой новых железных и автомобильных дорог, а позже — с падением речного судоходства, Чаронда осталась в стороне от всех путей. Болота «съели» дороги. Молодёжь уехала. Со временем электричество отключили, школу закрыли, дома опустели.Сегодня в Чаронде — несколько жилых домов, где живут 2–3 человека. По другим данным, постоянных жителей нет, только рыбаки приезжают. В центр села ведут только тропы, да и те — сезонные. Всё остальное — это застывшее русское прошлое:

величественная Церковь Иоанна Златоуста XIX века с остатками фресок и колокольни, видная с воды,

каменные дома с резными наличниками,

остатки крепостного рва и вала,

старинное кладбище с крестами, полуутонувшими в мхах и осоке.

Как добраться?

Летом — на лодке по озеру Воже, зимой — по зимнику на снегоходе или внедорожнике.

5. Назия (поселки у Назиевского предприятия), Ленинградская область

Сегодня о Назиевском торфопредприятии мало кто помнит. Но в советское время эта точка на карте была настоящим трудовым узлом — с рабочими посёлками, торфоразработками, узкоколейкой, клубами, школами и верой в светлое торфяное будущее.

Как все начиналось?

В 1930–50-х годах торф был не просто топливом — он считался стратегическим ресурсом. Вокруг болотистых участков Кировского района стали расти торфопредприятия, к ним тянулись узкоколейки, строились бараки, затем кирпичные дома, поднимались посёлки. Назиевское торфопредприятие стало одним из крупнейших.Каждый из них имел свой график жизни, столовую, клуб, иногда школу или библиотеку. Люди жили рядом с болотом, добывали торф вручную, сушили, прессовали, грузили на платформы.

Связующим звеном была узкоколейная железная дорога. Она связывала участки добычи с перегрузочными пунктами, где торф переправляли на большие поезда. Узкоколейка была не просто транспортом — это была жизненная артерия: по ней возили не только торф, но и продукты, людей, инструменты. Дети ездили в школу, взрослые — в магазин или больницу.

Когда поселки пришли в упадок?

С 1970-х годов начался медленный спад. Торф переставал быть основным топливом, добыча теряла смысл, техника изнашивалась. Некоторые участки ещё работали до 1990-х, но в целом система начала разрушаться. Узкоколейку постепенно разбирали, здания — ветшали, люди — стали уезжать.К началу 2000-х от многих посёлков остались только названия на картах и полуразобранные строения в лесах. Некоторые дома были брошены, некоторые — отданы под дачи. Только старые насыпи, ржавые вагонетки в кустах и бетонные плиты среди мха напоминают: здесь когда-то кипела жизнь.

В районе станции Назия ещё можно найти руины торфяных посёлков, остатки рельсов, насыпи, кирпичные печи, котельные, заросшие фундаменты. Иногда — таблички с номерами домов, выброшенные на улицу книги, деревянные детские игрушки.

Как добраться?

На машине, также рядом с Назией ходят автобусы № 589 и 590.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

Действительно атмосферные ощущения всегда от заброшек.

- ↓

+1

Грустное и печальное зрелище, в основном.

- ↓

+2

эволюция — она такая…

- ↓

+2

Печалька!

- ↓

+4

Огромная, преогромная Жаль!!!

- ↓