Города Советского Союза, которые ушли под воду

На дне лежат целые города, где были площади и улицы, церкви, купеческие особняки, школы и больницы.

Это не фильм-катастрофа. Это реальные истории.

А потом прогремела новость, перевернувшая всё: в 1935 году власти решили строить Рыбинскую ГЭС. Для мологжан это означало только одно — прощание с родным городом навсегда.

Большинство жителей перебрались в посёлок Слип под Рыбинском. Самые упрямые до последнего цеплялись за родные стены — их пришлось буквально вывозить на последних баржах жарким летом 1941-го.

К 1946 году Молога исчезла, и там, где стоял древний город, теперь плескались волны. С 1972 года мологжане и их дети-внуки ежегодно собираются в Рыбинске. А в 2014 году местный Музей Мологского края обновили, и теперь там можно увидеть огромный макет исчезнувшего города и представить, как выглядела «русская Атлантида» до затопления.

В 1932 году, когда началось строительство канала «Москва-Волга», Корчева оказалась на пути большой воды. Всё, что можно было разобрать и перевезти, разобрали и перевезли, а что нельзя — разрушали, чтобы ничего не мешало судоходству. Жителей переселили в соседнее Конаково, которое стало новым районным центром.

Сегодня от целого города осталось лишь заброшенное кладбище и небольшой купеческий дом на берегу водохранилища.

В Конаково установлен памятник затопленной Корчеве.

Но в 1939 году две трети города должны были уйти под воду. Жители разобрали свои дома и «переехали» на несколько километров южнее, в более высокое место — в район соснового бора Чухари.

Поначалу новый Весьегонск понизили в статусе до рабочего посёлка. Только в 1953 году ему вернули гордое звание города. От прежней красоты на берегу остались лишь три храма — Троицкая и Казанская церкви да церковь Иоанна Предтечи. Теперь они стоят прямо у кромки воды.

Сегодня Весьегонск — небольшой город с населением около 6000 человек.

В 1955-1957 годах при создании Горьковского водохранилища вся историческая часть Пучежа с храмами, каменными особняками, фабриками и набережной оказалась под водой.

Жителей переселили на новое, более высокое место. Часть деревянных построек перенесли, но город фактически пришлось отстраивать заново. Все каменные здания были разрушены.

Сегодня в Пучеже живет около 7 500 человек. Историческому затопленному городу посвящена экспозиция в местном краеведческом музее.

Город процветал с XV века. Здесь жили 5500 человек — кузнецы, валяльщики обуви, судостроители. На набережной красовались купеческие особняки. А в центре возвышался Никольский собор с 75-метровой колокольней.

В 1939 при начале строительства Угличской ГЭС жителям объявили, что теперь больше половины города уйдет под воду. Людей переселили на правый берег Волги. Троицкий монастырь и многие храмы разобрали. Колокольню оставили как навигационный знак для судов, и теперь она стала символом города.

Макет города до затоплнеия. По центру видно колокольню и храм. Можно представить, какая часть города была затоплена.

А потом грянула новость: «Будем строить Куйбышевское водохранилище!» Всем предстояло переместиться примерно на 10 километров к северо-востоку от привычных мест. В 1964 году «переехавший» город получил новое имя — Тольятти.

Но в новом городе вырос автогигант «АвтоВАЗ» и другие крупные заводы. Маленький городок буквально расцвел и превратился в огромный промышленный центр. Сегодня в Тольятти живет больше 700 тысяч человек — это в 60 раз больше, чем было в старом затопленном Ставрополе!

От старого Ставрополя сегодня не осталось ничего. Главную достопримечательность — Троицкий собор — разрушили в 1954 году перед затоплением.

После распада Советского Союза в 1991 году городу вернули историческое имя — Болгар. Сейчас это тихий провинциальный городок, где живет около 8000 человек. Но есть у него особая гордость: по соседству расположен знаменитый Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

Вот лишь несколько ключевых затопленных поселений в разных регионах России. На самом деле, их намного больше.

Леушино в Ярославской области: когда-то здесь находился крупнейший женский монастырь России с 700 монахинями. В 1940-х его поглотило Рыбинское водохранилище.

В Вологодской области есть Крохино — село с церковью Рождества Христова, стоящей прямо в воде. Храм не разрушили при затоплении, и сейчас его пытаются спасти неравнодушные волонтёры.

Большая Пудга в Удмуртии — целое село с 700 жителями — ушло под воду Воткинского водохранилища в 1961 году.

Борки в Рязанской области частично затопили в 1950-х — под водой оказались дома, церкви и даже кладбища.

Это не фильм-катастрофа. Это реальные истории.

Молога: город, который не вернуть

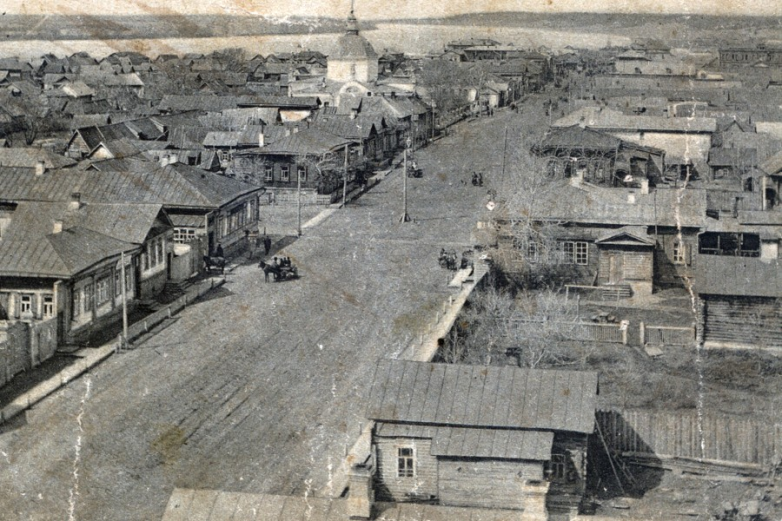

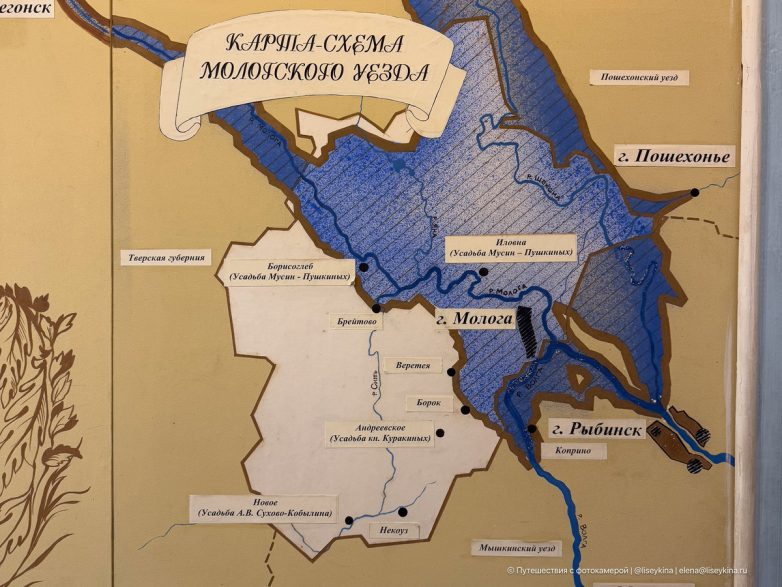

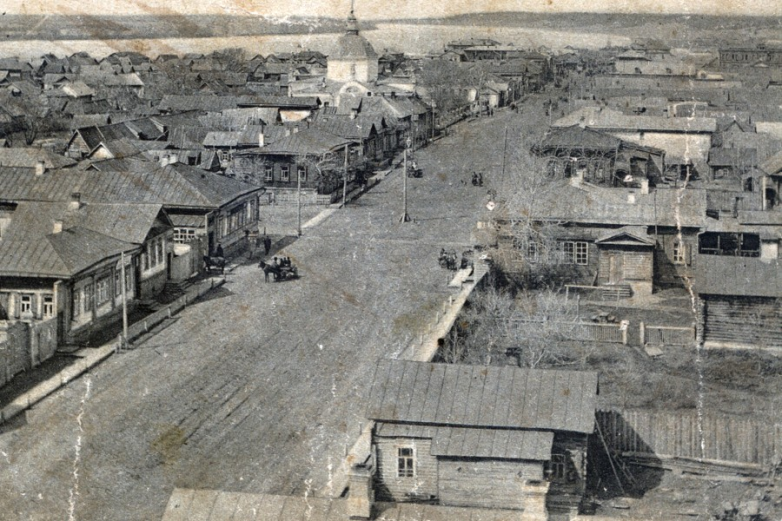

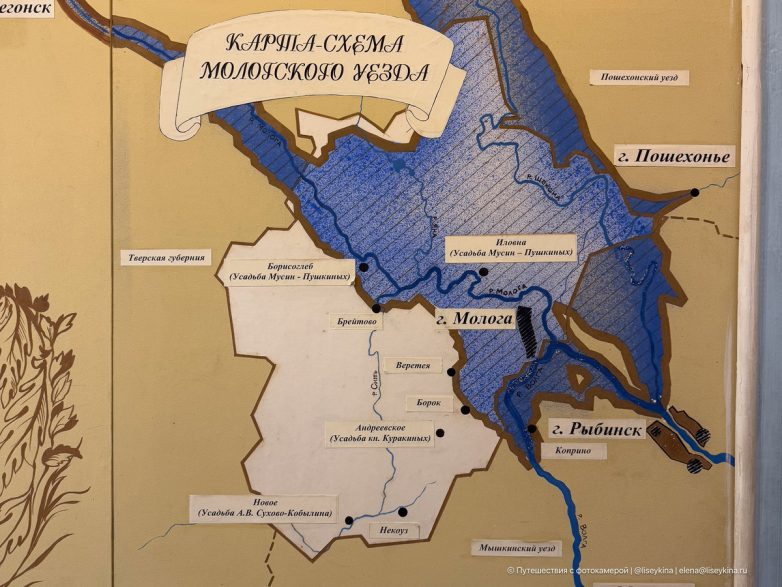

Древний город, родившийся в месте слияния рек Волги и Мологи ещё в XII веке. К началу XX века тут кипела жизнь: шесть тысяч горожан, сотня добротных каменных домов, восемьсот деревянных, величественный Афанасьевский монастырь, нарядные храмы… Особенно славилась Молога своими шумными ярмарками и вкуснейшими молочными продуктами, которые местные хозяйки делали по секретным рецептам.

А потом прогремела новость, перевернувшая всё: в 1935 году власти решили строить Рыбинскую ГЭС. Для мологжан это означало только одно — прощание с родным городом навсегда.

Большинство жителей перебрались в посёлок Слип под Рыбинском. Самые упрямые до последнего цеплялись за родные стены — их пришлось буквально вывозить на последних баржах жарким летом 1941-го.

К 1946 году Молога исчезла, и там, где стоял древний город, теперь плескались волны. С 1972 года мологжане и их дети-внуки ежегодно собираются в Рыбинске. А в 2014 году местный Музей Мологского края обновили, и теперь там можно увидеть огромный макет исчезнувшего города и представить, как выглядела «русская Атлантида» до затопления.

Корчева: забытый уездный город

Корчева — второй полностью затопленный город России, прекративший своё существование. 2300 жителей, Спасо-Преображенский собор, заводы по производству кирпича и патоки — здесь шла тихая и размеренная жизнь.

В 1932 году, когда началось строительство канала «Москва-Волга», Корчева оказалась на пути большой воды. Всё, что можно было разобрать и перевезти, разобрали и перевезли, а что нельзя — разрушали, чтобы ничего не мешало судоходству. Жителей переселили в соседнее Конаково, которое стало новым районным центром.

Сегодня от целого города осталось лишь заброшенное кладбище и небольшой купеческий дом на берегу водохранилища.

В Конаково установлен памятник затопленной Корчеве.

Весьегонск: переехавший город

Весьегонск ведёт свою историю с XVI века, а к XVIII столетию превратился в бойкий торговый центр. В общем всё как у других волжских городков того времени: четыре тысячи жителей, величественный Богоявленский собор, уютный городской сад с фонтаном, солидные купеческие особняки и шумные рыночные площади.

Но в 1939 году две трети города должны были уйти под воду. Жители разобрали свои дома и «переехали» на несколько километров южнее, в более высокое место — в район соснового бора Чухари.

Поначалу новый Весьегонск понизили в статусе до рабочего посёлка. Только в 1953 году ему вернули гордое звание города. От прежней красоты на берегу остались лишь три храма — Троицкая и Казанская церкви да церковь Иоанна Предтечи. Теперь они стоят прямо у кромки воды.

Сегодня Весьегонск — небольшой город с населением около 6000 человек.

Пучеж: город бурлаков и мастеров

Пучеж, расположенный в Ивановской области, был известен как центр бурлачества на Волге. При населении всего около 1000 человек к началу навигации сюда стекались до 6000 бурлаков. Город также славился своими льнопрядильными фабриками и уникальной пучежской вышивкой.

В 1955-1957 годах при создании Горьковского водохранилища вся историческая часть Пучежа с храмами, каменными особняками, фабриками и набережной оказалась под водой.

Жителей переселили на новое, более высокое место. Часть деревянных построек перенесли, но город фактически пришлось отстраивать заново. Все каменные здания были разрушены.

Сегодня в Пучеже живет около 7 500 человек. Историческому затопленному городу посвящена экспозиция в местном краеведческом музее.

Калязин: колокольня в никуда

Видели знаменитую колокольню посреди воды? Это всё, что осталось от старого Калязина.Город процветал с XV века. Здесь жили 5500 человек — кузнецы, валяльщики обуви, судостроители. На набережной красовались купеческие особняки. А в центре возвышался Никольский собор с 75-метровой колокольней.

В 1939 при начале строительства Угличской ГЭС жителям объявили, что теперь больше половины города уйдет под воду. Людей переселили на правый берег Волги. Троицкий монастырь и многие храмы разобрали. Колокольню оставили как навигационный знак для судов, и теперь она стала символом города.

Макет города до затоплнеия. По центру видно колокольню и храм. Можно представить, какая часть города была затоплена.

Ставрополь-на-Волге: пропал, чтобы возродиться

Давным-давно, в 1738 году, на берегу Волги появилась небольшая крепость — Ставрополь-на-Волге. За два века она разрослась в уютный городок, где к 1950-м годам мирно жили около 12 тысяч человек.

А потом грянула новость: «Будем строить Куйбышевское водохранилище!» Всем предстояло переместиться примерно на 10 километров к северо-востоку от привычных мест. В 1964 году «переехавший» город получил новое имя — Тольятти.

Но в новом городе вырос автогигант «АвтоВАЗ» и другие крупные заводы. Маленький городок буквально расцвел и превратился в огромный промышленный центр. Сегодня в Тольятти живет больше 700 тысяч человек — это в 60 раз больше, чем было в старом затопленном Ставрополе!

От старого Ставрополя сегодня не осталось ничего. Главную достопримечательность — Троицкий собор — разрушили в 1954 году перед затоплением.

Старая Русса

При подъёме уровня озера Ильмень в 1960-х годах под водой оказалось несколько набережных и улиц в исторической части города. Но большая часть города уцелела и сегодня привлекает туристов своими минеральными источниками и связью с Достоевским.

Куйбышев

«Так, ребята, ваш город нам мешает, давайте его… перенесём?» Именно это произошло с жителями Куйбышева (раньше он назывался Спасск-Татарский) в 1950-х. Когда строили огромное Куйбышевское водохранилище, весь городок попал в зону затопления.После распада Советского Союза в 1991 году городу вернули историческое имя — Болгар. Сейчас это тихий провинциальный городок, где живет около 8000 человек. Но есть у него особая гордость: по соседству расположен знаменитый Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

Что ещё затапливали?

Кроме городов, вода поглотила сотни сёл и деревень. Только при строительстве Рыбинского водохранилища была затоплена площадь, сравнимая с площадью Кипра.

Вот лишь несколько ключевых затопленных поселений в разных регионах России. На самом деле, их намного больше.

Леушино в Ярославской области: когда-то здесь находился крупнейший женский монастырь России с 700 монахинями. В 1940-х его поглотило Рыбинское водохранилище.

В Вологодской области есть Крохино — село с церковью Рождества Христова, стоящей прямо в воде. Храм не разрушили при затоплении, и сейчас его пытаются спасти неравнодушные волонтёры.

Большая Пудга в Удмуртии — целое село с 700 жителями — ушло под воду Воткинского водохранилища в 1961 году.

Борки в Рязанской области частично затопили в 1950-х — под водой оказались дома, церкви и даже кладбища.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

Ну что Ж поделать, водичке надо тоже где то жить.Топанули.

- ↓

0

Либо выживать, либо ненужное спасать

- ↓

0

Печалька!

- ↓